وهم مغربي مبني على حسن الضيافة وانعدام الثقة

بدأت التظاهرات التضامنية مع "المورسكيين"،المصنفين ب"لأندلسيين" عند عبورهم الاضطراري بمضيق جبل طارق، وازدادت قوة في هذه الفترة العصيبة، وخلقوا في المجتمع المضيف شعور بأنه يتعامل مع مجموعة متماسكة نجحت بالاندماج ولكن بعد عملية طويلة وصعبة. بطبيعة الحال كانت ديانة هذه المجموعة نفس ديانة أغلبية المجتمع ولكنها كانت تتميز بصفات مختلفة تتعلق بالهوية وبعضها موضوعية (الخصوصيات اللغوية والأصل الجغرافي – أراغون، كتالونيا، غرناطة، او خبرة في المنفى) وبعضها أكثر ذاتية تتعلق بالأخلاق والسلوك: التواصل الاجتماعي والكتم والصدق ومزيج من النبل والكرم. وفي كثير من الأحيان، الأندلسي-المورسكي، كما يوصف في الوثائق، يكون "فخور، يعتني بشخصه وبعمله ويعشق الموسيقى والزهور". ولكن في الوقت نفسه، "فرض عليه أن يشعر دائما بالخوف من الغد، أمام العداء والاضطهاد من قبل السلطات". ولهذا، بين المسلمين، كان الإعجاب يندمج أحيانا بإحباط سببه الغيرة: عقدة بالتفوق، حقيقية كانت أو متخيلة، كانت تتغذى من المضايقات وأشكال الاحتقار أو انعدام الثقة المرتبطة بعلامات حسن الضيافة.

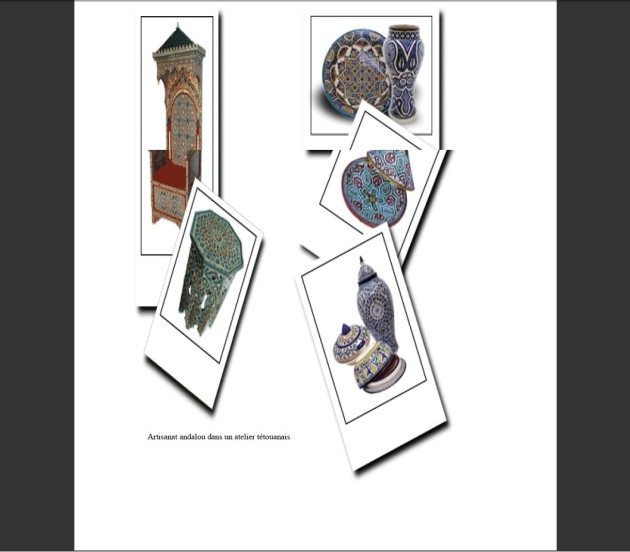

تركت مجموعة الأندلس بصمة بالتراث لعلها الأبرز، مبنية على ذاكرة منفصلة تم الاعتناء بها بعناية وهو التراث الغرناطي في تطوان. مدينة تطوان هي "الحمامة البيضاء" للشعراء العرب، و "بنت غرناطة" لمغاربي الأندلس وأيضا "القدس الصغيرة" ليهود المغرب. بفضل مؤسسيها وسكانها الحاليين تعتبر تطوان فريدة من نوعها. وموقعها فريد من نوعه: جبلين يحوطان بالمدينة المهجورة من الجنوب والشمال، يشكلان حواجز طبيعية، في حين موقعها على البحر يمنحها موقعا استراتيجيا. استخدم البناءون الأندلسيون الجدد تقنية التحصين التي كانت لديها هدفا مزدوج يتمثل بالسماح بالشحنات وبمنع الغارات العسكرية. داخل الأسوار، تتمتع تطوان "بالعمارة الأندلسية": جدرانها وقصبتها[1] ومنازلها الصغيرة وقصورها الجميلة المزينة والفريدة من نوعها ومآذنها وأضرحتها وفنادقها. نمت وكبرت بسرعة بسبب النمو السكاني الداخلي والهجرة المتتالية من قبل الغرناطيين، ولكنها حافظت على طابعها. وتعتبر تطوان المنفذ المغربي الوحيد الغير محتل من قبل دولة أوروبية، وتعتبر مركزا أساسيا لعبور البضائع الثمينة. وبفضل علاقاتها التجارية، عرفت تطوان في القرنين السادس عشر والسابع عشر تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية قوة.

ان تاريخ عائلة المنظر يندمج بتاريخ تطوان. تقع هذه المدينة على بعد 40 كيلومترا من جنوب سبتة، مدينة غزاها الأسبان وتم احتلالها من قبل " 300 محارب بعثهم القائد سيدي علي المنظري[2]. بنوا هؤلاء المحاربين الأسوار والحصن والمساجد والمنازل [. ..] في 1484-1485". على مر القرون عمدت هذا العائلة الاندلسية الغرناطية على فعل الخير. سردت هذه الفعال من قبل المؤرخ محمد داوود الذي ينتمي إلى نفس السلالة والذي توفى في عام 1985. كرس حياته لكتابة تاريخ مسقط رأسه، من خلال عمل مكون من ثمانية مجلدات، تاريخ تطوان. ولم يترجم هذا الكتاب إلى الإسبانية ولا الفرنسية. في منتصف العشرينيات، أجرى بحثا ميدانيا حول مئات الأسماء. ولقي فيها العديد من الميزات والخصائص: أسماء اسبانية تم تمريرها من جيل إلى جيل، وتم الحفاظ على اسماء "مسيحية" بعد مرسوم 1502، في حين تم تحويل أسماء أخرى بعد وصولهم الى "أرض الإسلام" لنسيان ذل الترحيل، والكثير من هذه الاسماء قد اختفت - " غير موجودة حاليا " – ويؤكد على هذا التعداد السكاني الذي أجراه في وقت لاحق غليرمو. من بين الأسماء اهامة التي لا تزال مستعملة يمكن أن نذكر: الملقي (من ملقا، مما أدى في نهاية المطاف إلى المالكي) وابن الاحمر والأندلسي وبايز والبانزي وبارقاش (مشتقة من Bargas) والبيروني والخطيب وداوود والغرناطي وتوريس ومولينا وسالاس وغارسيا والسرّاج.

وهناك أيضا أسماء العائلات اليهودية الكبرى من تطوان، والأكثر تأثيرا كانت الفيرمي والمونسينو وبينديلاس وكاسيس وكوريات وكرودو وفالكو وتوريل وبن ابراهيم وتايب وروتي وبيباس وكوهين وبيميند. وحسب الذاكرة الجماعية تأسست رسميا " الجالية اليهودية الأندلسية" في عام 1530 . وفي هذا العام طلبوا من حاييم بيباس[3] المنتمي الى أحدى العائلات التي طردت، بأن يصبح حاخامهم وقاضيهم الرسمي وذاكرة لأهلهم الذين نشئوا في تطوان، كانوا يريدونه أذن أن يكون رمزا "للأب المؤسس". كانوا اليهود الأندلسيين يشكلون اكبر جالية أنشئت في شمال المغرب. كانوا يفخرون بالسمات الثقافية اليهودية الأندلسية وكانوا متمسكون بها كما وضح الحاخام يهودا بن عطار[4]: "فاس والعرائش ومكناس وصفرو كانوا يمارسون عادات أولئك الذين طردوا من مدينة تطوان، في حين أن محكمة تطوان كانت تتمتع بسلطة لا جدال عليها في المنطقة بأسرها". أكدت الذاكرة الجماعية على أن العلاقات بين يهود ومسلمين الأندلس كانت متعاطفة وسلمية، على أراضي تطوان. وحتى لو كان عدد اليهود قليل جدا مقارنة بالمسلمين، ولكن كانوا يتشاركون نفس الماضي ولديهم نفس العادات ومروا بنفس المحنة ولديهم نفس الأنشطة والمشاريع. وعليه دون مارمول أن "التجار اليهود والمورسكيون الاندلس كانوا يهيمنون على أواسط المدينة في فاس وتطوان وطنجة، حيث أنهم تفوقوا في تصنيع وتسويق المنسوجات والحرير والسجاد الفاخر والحرف اليدوية".

منذ أول موجات الهجرة، بنى الاندلسيون المساجد والأسواق والحصن والبوابات والنوافير والحدائق وغيرها من مباني ليس هناك ما يعادلها في المجتمع المغربي. وتتميز هذه المباني من حيث العمارة والنحت والرسم "مزج الألوان المتجانسة مع بعضها"، و من حيث طريقة استخدام مواد (حرف اندلسية) خاصة مثل الجبس والخشب والرخام. هذه البصمة الفنية تمتد من تطوان إلى الرباط وسلا، ومن شفشاون الى فاس ومكناس. وهذه النزعة الجديدة تتواجد أيضا بالملابس (وخاصة ملابس النساء) والتطريز والمجوهرات. تعلق القادمين الجدد بالديانة الاسلامية يفسر وجود عدد كبير من المساجد التي بنيت في القرن السابع عشر، وهي فترة الازدهار لبناء المباني الدينية الاندلسية الغرناطية. بني مسجد سيدي السعيدي في تطوان عام 1609 من قبل الحاج سيدي قاسم[5]، ويتميز بزليجه[6] الجميل وبمنحوتاته (حرف اندلسية). لا تزال المقابر الأندلسية (مقابر الاندلسيين والمورسكيين) آثارا ملموسة عن الحاسة الدينية والممارسات الاجتماعية: ونظرا الى الوسائل المستخدمة والذوق الفني الرفيع فهي على الأرجح مقابر النخبة مثل أسرة بني نصر. درس غليرمو هذه المقابر، الموجودة شمال المدينة، وتعاني حاليا من مرور الزمن.

بعد مرور خمسة قرون على عمليات الطرد الاولى من إسبانيا، اعتبر المغاربة أن العادات الثقافية الأندلسية جزء من هوية جماعية حية، على الرغم من أنها ما زال هناك عناصر هامشية. كان الأثر عميقا ودائما. الفرق الموسيقية من فاس أو طنجة أو تطوان لا تزال تستخدم أدوات موسيقية أندلسية وتدعى الموسيقى الآلة[7]. وشجعتها السلطات المغربية على مدى سنوات. لكن إلى جانب هذه القيم التي تشهد عن ماض معين، لا يوجد اي مكان للذاكرة لهذه الهجرة الاضطرارية في المغرب أو إسبانيا، في حين أن فرنسا رسخت جزءا من ماضيها من خلال فتح "مركز وطني لتاريخ ولذاكرة الهجرة". لم تخلوا هذه المبادرة من المخاطر، مثل الخلط بين التاريخ والذاكرة، بواسطة التشويه والغيبة، وبهدف عدم نسيان أو إعادة تأهيل جماعة معينة. هذا لم يمنع المؤرخون المغاربة من الرغبة بإنشاء متحف وطني للهجرة، مكرس لجميع الأقليات، ولديه ثلاث مهمات: أن يكون مقرا رمزيا وماديا، ومركزا للموارد (الأرشيف والروايات الشفوية، والراديو والوسائل التعليمية والبصرية، وغيرها)، ومعرض وطني ودولي للمجتمعات المجاورة التي استضافت ايضا "أندلسيين"، والتي يمكن أن تنظم معها مشاريع في المستقبل. والهدف من هذه المبادرة هو تعزيز "الدراسات التاريخية المورسكية" في المغرب وفي أماكن أخرى و أن تأخذ بعدا أورومتوسطيا.

بينما لا تزال الذكريات حية حول هذا الموضوع، فمن الواضح أنها لم يتم تسجيلها في الوقائع أو سجلت بطريقة غير مرضية في معظم الكتب المدرسية.